![]() 解鎖「新工程教育方法實驗與建構計畫」~先點進來聽聽教授們的獻聲說法吧!

解鎖「新工程教育方法實驗與建構計畫」~先點進來聽聽教授們的獻聲說法吧!![]()

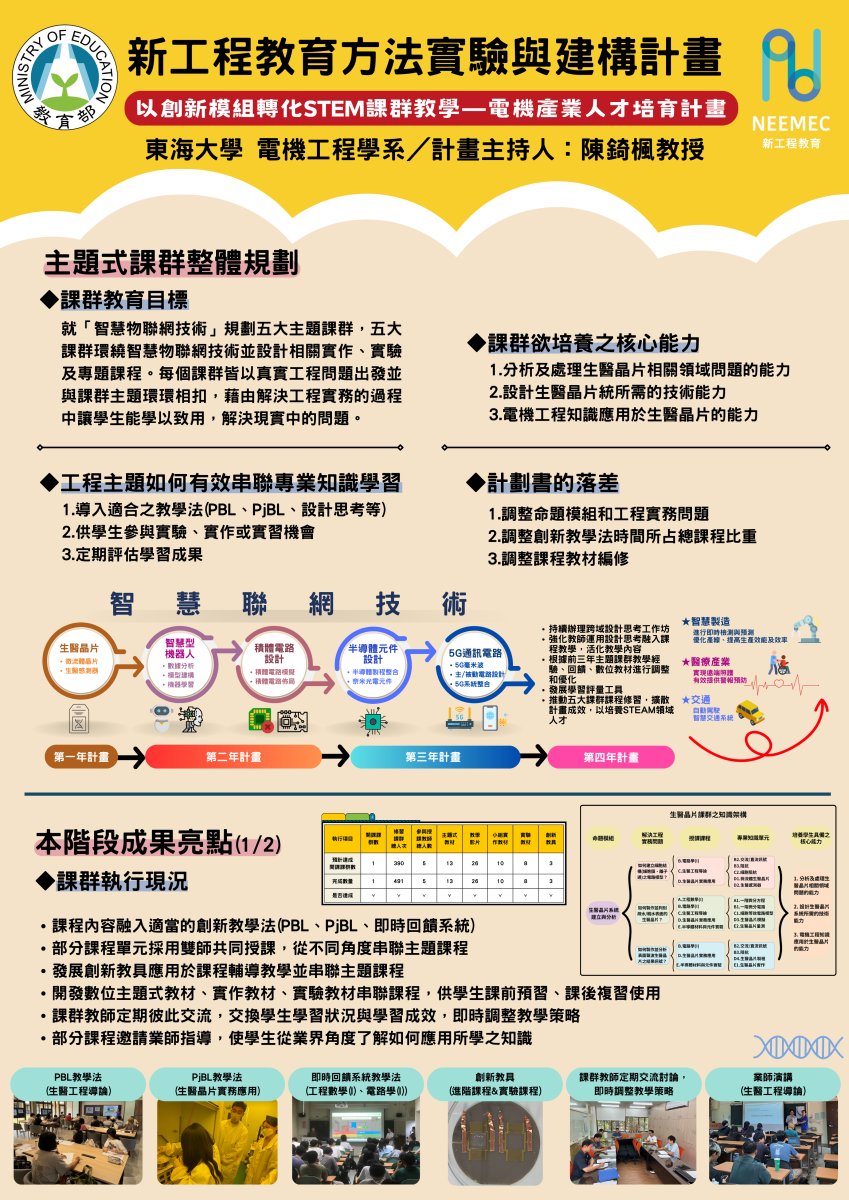

本系於112年度通過新工程教育方法實驗與建構計畫【以創新模組轉化STEM課群教學-電機產業人才培育計畫】,基於產業工程技術的需求,檢視既有的課程地圖,透過規劃五大主題式課群,將『智慧聯網技術』設定為主軸,在課程教學中,融入了「智慧+」、「產業+」、「科技+」、「創新+」的元素。每個課群除了以解決真實工程問題作為課群核心外,同時強調跨領域學習和團隊合作。透過師生共同思考、學習和實作,培養學生在業界所需的能力,使所學的理論能夠與業界實務問題緊密結合。除此之外,本系亦推動輔系及雙主修學生完成五大課群課程修習,擴散計畫成效,以培養跨領域STEM領域的人才,使學生更具競爭力,能夠迎接未來科技發展的挑戰。

.png)

由於生醫晶片領域跨足多學科,包括物理、化學、數學、生物、材料等多領域的知識,因此各單元的難易度存在差異。有些領域的理論可能較為艱深抽象,對學生而言難以理解,可能導致學習成效不佳。為因應這樣的情況,生醫晶片課群以企業命題「生物晶片系統建立與分析」為出發點,進一步深化學生對感測器晶片設計的理論與實務結合的了解。課群教師將從不同角度串聯主題課程,並發展創新教具應用於課程輔導教學,以便更好地串聯主題課程,幫助學生理解複雜的理論知識,提供學生多元的學習方式,讓他們透過創新教具融入實際應用,更全面地理解課程內容,並增進應用所學知識解決實際問題的能力。

.png)

◆基礎課程:

- 工程數學(I):學習有關一階微分方程的基本概念,重點放在一階微分方程的建模和求解上,使學生能夠應用這些技巧解決工程領域中的實際問題。

- 電路學(I):學習有關電路的基本概念和原理,包括一階微分電路的設計和分析,以及交流和直流訊號在電路中的行為。應用所學知識解決實際的電路設計問題,為進階課程和工程應用打下堅實的基礎。

◆核心課程:

- 生醫工程導論:為整個課群的連接橋梁,將透過這門課程學習如何建立細胞等效電路模型,進而理解生物體系中的電學行為。課程將探討細胞在電流和電壓下的反應,並將重點放在細胞阻抗的理論和實際應用上。

◆進階課程:

- 生醫晶片實務應用:課程全面探討微流體生醫晶片領域的關鍵技術。學生將透過這門課程深入研究生醫感測器、微流體技術以及相關的晶片製程。課程內容包括生醫晶片的模擬技術,讓學生能夠理解和應用模型來優化生醫晶片的設計。同時,學生將學習微流體生醫晶片的製作過程,以及生醫感測器在這些晶片中的應用。

- 半導體材料與元件實驗:將透過這門實驗課程深入了解半導體技術在生醫領域的應用。課程內容包括生醫晶片的實作過程,強調黃光/微影製程、沉積製程、蝕刻製程等半導體製程技術在生醫晶片製作中的關鍵應用。同時,課程還涵蓋生醫晶片的量測方法,使學生能夠掌握相關測試技術,確保生醫晶片的性能和可靠性。

透過基礎課程的學習,核心課程引入工程領域,進階課程則深入探討與實作,課群的結合,學生將能夠全面理解並應用工程知識,為未來的學術和產業領域做好充分的準備。

課程開發是以未來業界對智慧製造、AI控制與深度學習為需求來規劃,分成基礎課程、進階課程與核心課程三大類,培養學生具有能根據不同企業的各種需求,設計出適當的機器學習模型,幫助業界用人工智慧來解決問題,提高生產力並降低人力成本。此外,再結合機器學習與機器手臂,更可進一步做到客製化的智慧製造,減少企業轉換生產線時的建置成本,增加生產線的調整彈性。

.png)

◆基礎課程:

- 程式設計、程式語言:以C語言為載體,主要介紹運算思維與程式設計的邏輯,讓學生瞭解如何從問題開始分析、解構成小問題,再以結構式語言將解決問題的流程以程式撰寫。

- 智慧電子應用設計實驗:為基礎程式設計導入硬體電路的觀念,讓學生能夠軟硬體結合設計出物聯網系統。

◆核心課程:

- 機器學習:學生透過機器學習這門課程,學習各種機器學習模型,具有哪些特性、優點與使用限制。

- 智慧型機器人系統:除了教導學生機器手臂之控制方式,還介紹如何結合機器學習之成果,以達成智慧製造之應用。

◆進階課程:

- 網路數據應用實驗:使學生了解如何建立網頁伺服器與物聯網連線,以及如何建置資料庫將收集到的資料儲存於資料庫,最後如何在網頁中,以圖形化方式來呈現資料庫裡的數據,資料庫裡的大量數據將可做為後續機器學習所需之訓練樣本。

學生經過課群培訓後,對於智慧智製,AI如何應用在產業上,會有明確的認識。對於將來面對更新的AI技術,也會有概括性的瞭解,能夠自主學習最新技術以應用在產業上。

主要有關感測器之電路晶片設計和其相關應用電路之實現,在學生執行製作感測器晶片的過程中,將面臨到如何設計感測器,如何用晶片去實現、相關EDA軟體之使用等林林總總之問題。主題式課群中將會在基礎理論課程、核心課程和進階課程中融入相應的課程單元,探討如何將理論知識應用於實務主題並指出在實務主題面臨的具體問題。

.png)

◆基礎課程:

- 電子學(I)、電子學(II):不僅強調傳統電子學的公式推導和問題解析,還將以更實際的角度呈現電子學基本元件和電路觀念,同時講解參數對元件訊號的影響以及相關應用電路,這些知識將為後續積體電路設計提供必要的理論基礎。

- 電工實驗(I)、電工實驗(II):提供儀器操作感測器電路和通訊模組的實作經驗,使學生能夠在實際環境中應用電子學的知識,同時培養解決問題的實務能力。

◆核心課程:

- 超大型積體電路設計導論:除進一步深入介紹MOS電晶體及其製程、元件模型、電路設計流程等相關知識。同時,介紹MOS所造成之相關雜訊和製成變異對電路之影響。並與電子學和進階課程緊密結合,介紹電路及其系統的穩定度,用以建立學生對電子學與積體電路設計之間密切關係的認識。

◆進階課程:

- 積體電路佈局設計與實務、積體電路設計分析與實務:將進行相關晶片實作,並將設計晶片的非理想因素帶入。並藉由實際量測,用以確認上述問題之改善。

透過前述課程結構,學生不僅獲得豐富的理論知識,還有讓學生在解決真實工程問題時,如:時脈速度、穩定度,並解決雜訊和失真問題,對積體電路和其系統有相當程度的理解和實踐晶片之能力。

由於半導體產業為國家工業科技重點發展之項目,課群根據授課教師與業師之產業界經驗,把業界在半導體設計和製作常見問題融入課程,在本教學研究計畫中所開發的創新教材、實作教材、創新教具與線上資源,期望能激發學生對於半導體元件設計與製作的學習興趣,並且將理論與實務應用問題做結合,利用創新教學法建立學生具備面對、分析、解決「未知問題」的能力,活用課程知識,以培養出半導體科技業所需要的高階研發工程師。

.png)

◆基礎課程:

- 電磁學(I):有關微分與積分之運算以及各向量運算子(gradient, curl, divergence等)之定義和運算,同時將闡述基本運算於未來課程中運用之物理意義。

- 電路學(II):此課程延伸學生對電路學(I)的基本認識,學生將具體理解二階電路的設計原理、參數對系統行為的影響,以及如何應用這些知識解決實際工程中的問題。

◆進階課程:

- 半導體元件物理:將透過深入了解半導體材料的特性,以及如何應用這些特性在PN 接面的形成和特性、二極體的基本原理和應用、電晶體的工作原理及其在電路中的應用等相關主題。

- 奈米能源技術:將深入研究奈米材料的特性以及其在能源轉換和儲存方面的應用。同時,課程將介紹半導體材料在能源相關技術中的角色和應用,探討其在太陽能電池、能量儲存系統等方面的應用。

- 半導體製程整合實驗:此實驗課程涵蓋黃光/微影製程、沉積製程、蝕刻製程以及元件量測等關鍵製程技術。學生將透過實際操作與實驗,學習並掌握半導體製程的各個階段。

透過這些課程,我們期望學生能夠在理論知識和實際應用問題之間建立緊密聯繫,培養解決複雜半導體工程挑戰的能力。相信這樣的教學模式將有助於學生在未來半導體科技領域取得卓越的成就。

由於電信科技一直以來都是國家科技發展的重點項目,而電磁教育則是我國未來 5G 以上電信科技持續發展與建置的核心關鍵。本系特別將「電磁學(I)」與「電磁學(II) 」這兩門課程設定為必修,以建立行動通訊領域專業知識的基礎。進一步的,「微波工程」、「天線理論」與「毫米波電路設計與模擬』這三門進階課程不僅補充後續的專業知識,同時透過實作模組培養學生在設計、製作以及量測行動通訊電路與系統方面的基本能力。

.png)

◆基礎課程:

- 電磁學(I):授課內容主要包含向量分析、靜電學與靜磁學。

- 電磁學(II):包含馬克斯威爾方程式、電磁平面波、傳輸線、波導及共振腔,使學生對於電磁波的原理及應用有基本的了解。

◆進階課程:

- 微波工程:內容涵蓋阻抗匹配、濾波器、功率放大器、混波電路、振盪器、以及頻率轉換元件(混頻器、倍頻器)等元件的介紹。課程中也將會訓練同學使用 Keysight ADS 模擬軟體,進行電路分析與設計。

- 天線理論:課程涵蓋天線的原理、基本參數、天線種類及天線陣列理論等,其內容除了提供天線分析與設計之理論外,更可作為基本電磁學的延伸及應用,課程猶如進入通訊科技之入門基礎。課程中也學生透過使用電磁模擬軟體Ansys HFSS來學習行動終端多及5G天線的設計,並經由實作與量測的訓練過程,使學生學習到天線量測的方法、原理與技巧。

- 毫米波電路設計與模擬:讓學生了解毫米波主被動元件之特性、架構與設計方法,利用商用軟體ADS與HFSS進行電腦模擬分析與設計,以電腦模擬讓學生了解毫米波電路對精密度的要求。並規劃以低成本商用IC組成毫米波射頻實驗平臺,進行5G毫米波小基站射頻前端實驗,透過所安排之實驗課程讓學生親自動手實作,印證所學習之理論知識。

透過共同的實作範例與課程內容規劃,不僅達到串聯課群的效果,也有助於將理論知識與實務應用有機結合,培養學生更全面的技能和綜合素養,在畢業後能夠直接將所學應用於國內的微波電子工業。

共同主題(次主題)的串聯方式

各課群課程的負責教師將在主題式課群相對應的課程單元中,深入講解實務應用和需要解析的問題,為了達到全方位的學習目標,本系特別設計了「專題研究」與「專題實作」這兩門必修課程,作為各課群之間的Capstone課程,其研究題目除了運用設計思考工作坊引導學生找出真實議題外,也將邀請企業命題,使學生所學能對應真實的工程問題。這樣不僅有助於學生將學習成果整合,更能夠培養學生的綜合應用能力,使其在未來職場中更具競爭力。

在五大課群中目前各自皆已有規劃工程問題來串接所有的課程,當較高年級學生修習完課群之課程後,可透過課群間的橫向連結來學習了解相關工程實務,相關的規劃說明如下:

- 修習「生醫晶片」課群讓學生掌握生醫晶片的設計技能,同時在「智慧型機器人」課群學到物聯網系統的搭建方法。這兩個課群的主題緊密結合,使學生具備設計整合生醫晶片於物聯網系統中的能力。當這樣的物聯網系統應用於工廠等範圍廣大且受雜訊干擾嚴重的環境時,通訊能力可能受到影響,無法正常連網。為解決這個問題,我們將於「5G行動通訊電路設計」課群,讓學生學習如何設計高效的通訊元件和天線。這樣的訓練有助於克服物聯網通訊效能不佳的挑戰,進一步提升物聯網系統的通訊品質。透過這三個課群的結合,學生將能夠在生醫晶片設計、物聯網系統建置和5G通訊電路設計等方面獲得全方位的知識,為未來應用在複雜環境下的物聯網系統提供更完整的解決方案。

- 「積體電路設計」和「半導體元件設計」是半導體領域中,上下游相關的兩個課群。在這兩者之間的課程串聯中,基於半導體元件製程的特性,進行元件的設計,將成為積體電路的構成元素。當積體電路的設計階段完成後,將設計好的電路傳遞給「半導體元件設計」課群製作出元件,以確保其符合預定的規格和標準。透過這樣的串聯,培養學生全方位的半導體專業知識,並讓學生能夠更成功地應用在半導體領域的上下游工作。

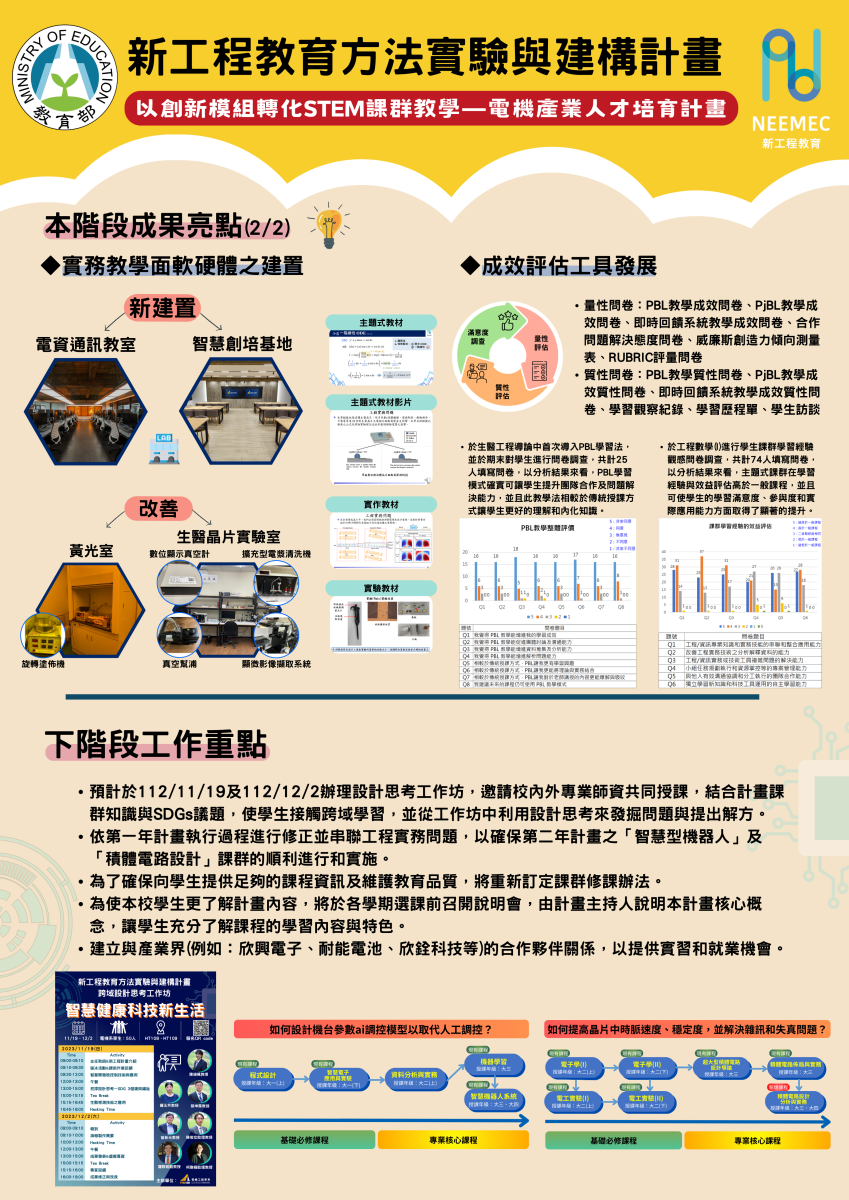

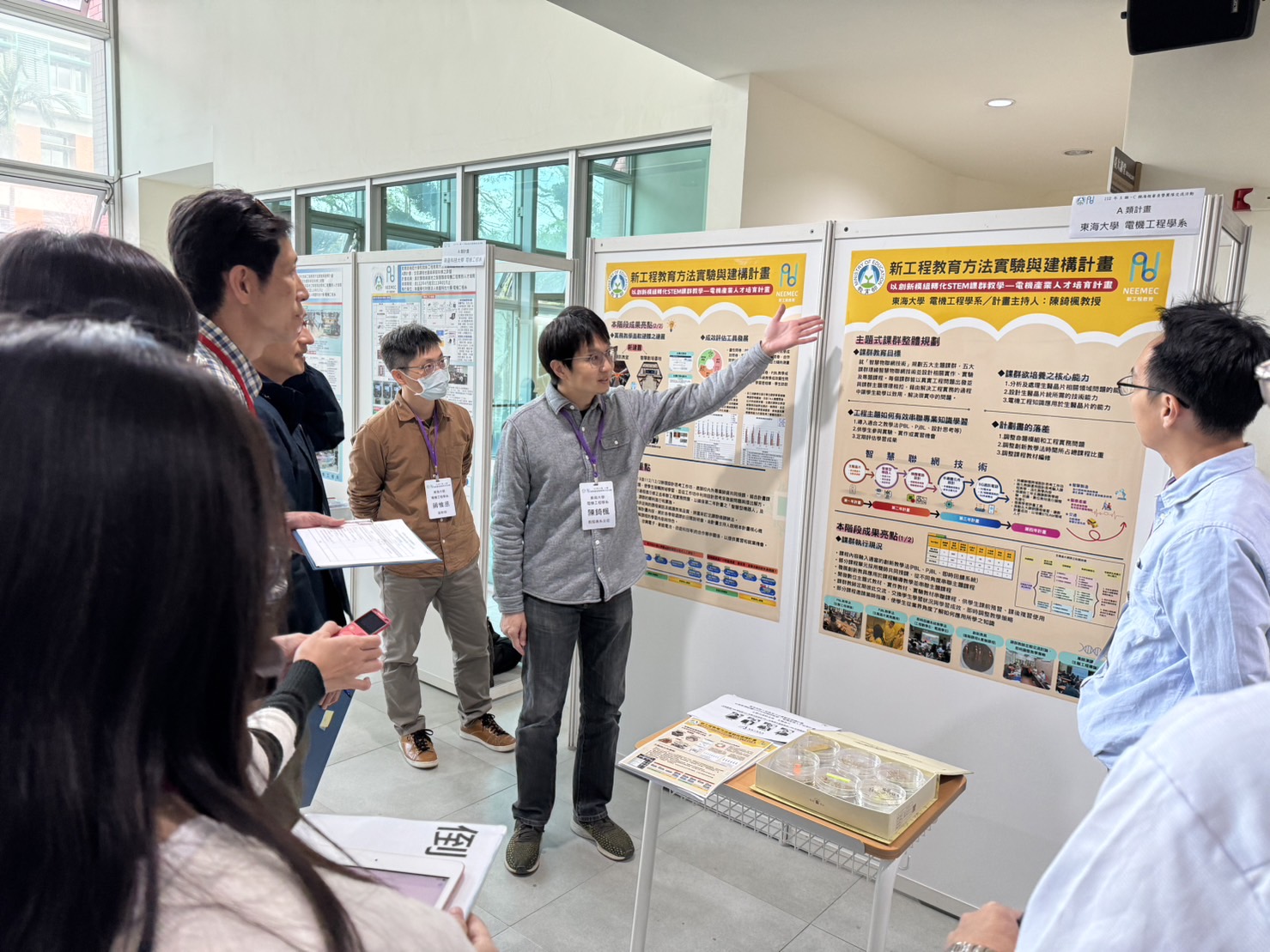

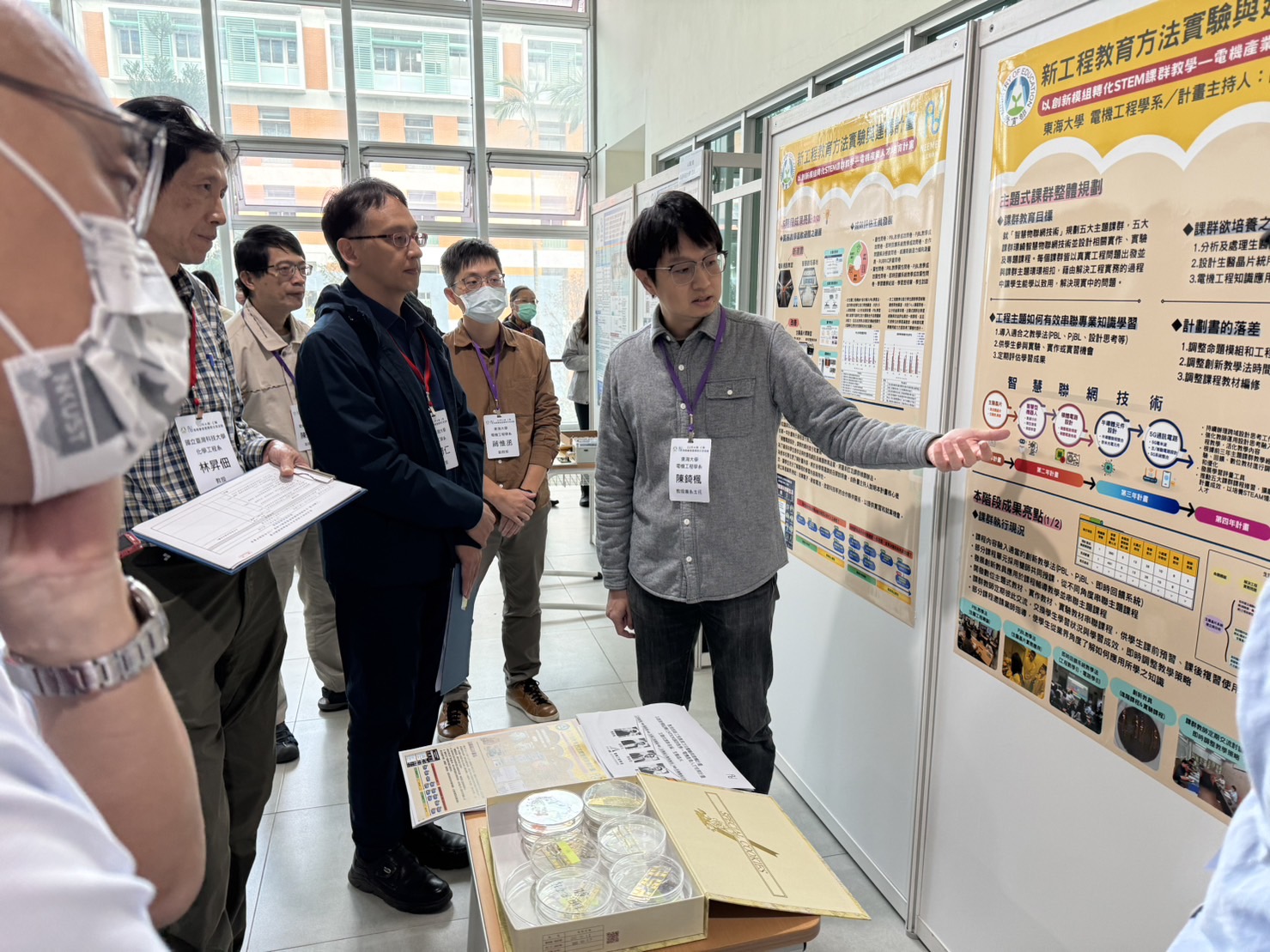

活動日期:112/11/18

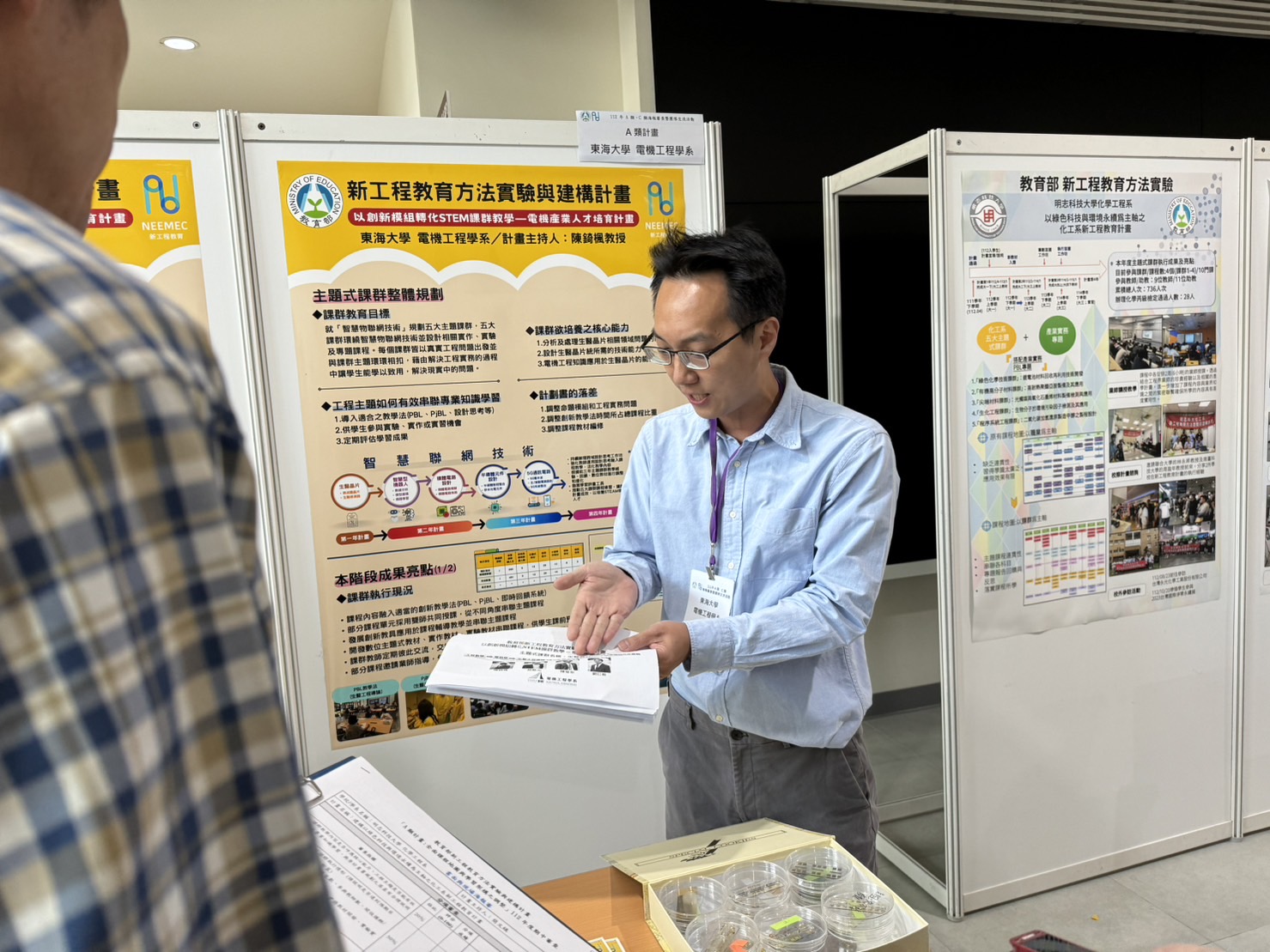

活動名稱:112 年 A 類、C 類海報審查暨團隊交流活動

活動日期:112/11/19 & 112/12/2

活動名稱:「跨域設計思考工作坊」 推動智慧健康科技新生活

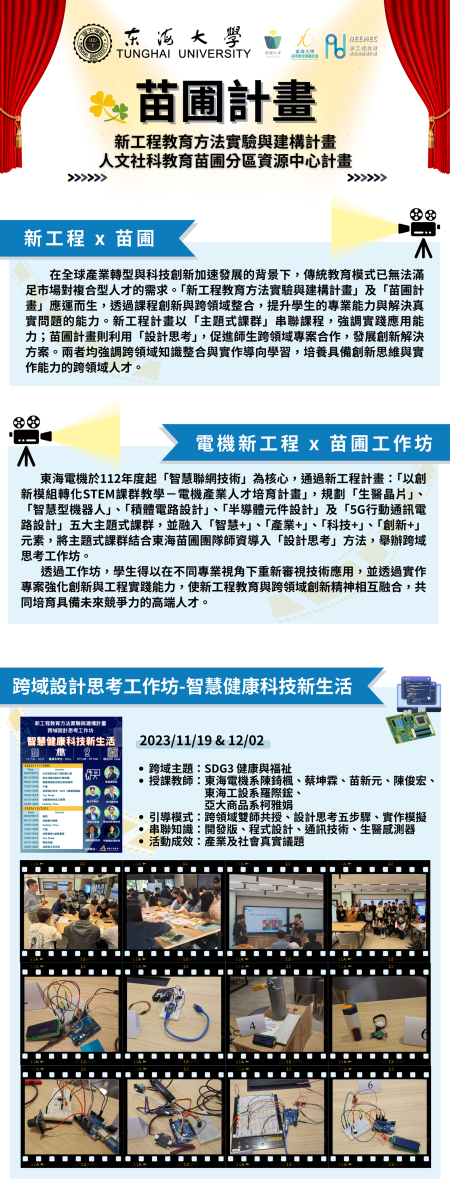

本系於112年11月19日及112年12月2日舉辦了一場跨域設計思考工作坊,共有44名學生報名參加。本工作坊由本系陳錡楓老師、蔡坤霖老師、苗新元老師、陳俊宏老師、工設系羅際鋐老師及亞大創意商品設計學系柯雅娟老師負責授課,透過"跨領域雙師共授"的模式,教導學生如何利用設計思考五步驟"同理、釐清、發想、原型、驗證"針對"產業及社會真實議題"提出解方,過程中強調"發掘問題"與"解決問題"。

在本次辦理的工作坊當中,我們利用電機相關知識及技術,包含開發版、程式設計、通訊、生醫感測器等,讓同學們針對SDG3 健康與福祉的相關問題進行探討,並進而分組提出解決方案。不僅展現了本系在跨領域合作和創新思維方面的活力,更為學生提供了一個開放的學習平台,透過跨域合作,學生得以涉足不同領域,學習並應用各種技能和知識,同時提升學生與不同專業背景的同學合作技巧。

活動日期:113/11/16 & 113/11/17 & 114/1/7

活動名稱:「跨域設計思考工作坊」 推動智慧聯網技術人才培育

本系於113年11月16日、11月17日及114年1月7日舉辦為期18小時的「跨域設計思考工作坊:智慧聯網技術人才培育議題」,由本系陳錡楓老師、蔡坤霖老師、陳昱仁老師、劉日新老師及工設系羅際鋐老師共同主持。此次活動結合跨系資源與專業,旨在提升學生跨領域學習與應用能力,培育智慧聯網技術相關人才。

工作坊以五大主題為核心,包括「設計思考」、「生成式AI認識與應用」、「機器人模擬操作」、「半導體晶片串聯應用」及「專題技巧」。活動採用知識串聯的方式進行,並規劃為期1個半月的專題實作,讓學生分組設計微專題,並於成果發表會中展現學習成效。

此次工作坊強調將電機專業知識與生活議題相結合,透過設計思考的五步驟——同理、定義、創意發想、原型製作與驗證——引導學生探索並解決生活中的工程挑戰。學生運用課堂所學的感測器、電子零件、晶片設計及AI技術,模擬情境、定義問題並提出創新解決方案來模擬情境問題、藉此定義問題並尋求解決方案,進一步深化實踐應用能力。

在成果發表會中,學生透過海報展示與簡報分享專題成果,展現創意與技術整合能力。教師團隊不僅針對學生專題中的不足之處提出改進建議,也對其創新表現給予高度肯定。參與者在海報製作與上台發表的過程中,反思自身技術不足之處,明確未來學習方向,並透過實作經驗為大三專題製作及職場實務做好準備。

本次工作坊成功結合跨域學習、專業技術與實作能力,不僅增進學生的創新與問題解決能力,亦為智慧聯網技術人才的培育提供了具體實踐範例,彰顯本系致力於專業教育與跨域整合的努力與成果。

70%25.png)

活動日期:114/4/19 & 114/4/20

活動名稱:跨域思考打造永續移動力「綠色交通新趨勢 × 跨域思考」工作坊成果亮眼

面對氣候變遷與城市交通壅塞等現代挑戰,本系於4月19日、20日舉辦「綠色交通新趨勢 × 跨域思考」主題工作坊,聚焦智慧科技與永續交通的整合應用。活動吸引來自電機、資工、工設與社工等多系所學生熱情參與,透過設計思考流程與跨域實作挑戰,探索5G通訊、智慧機器人與社會企業等元素如何共同打造創新的綠色交通解決方案。

此次工作坊以實際社會議題為出發點,從高峰時段交通壓力、行人路權困境、外送族群的交通安全到智慧運輸管理等真實案例出發,鼓勵學生組隊觀察生活環境,發掘問題並運用科技思維提出解方。學生在兩天內學習使用者體驗設計、簡易APP開發、5G技術應用以及社會企業運作等知識,並將所學轉化為具實作性的交通創新成果。

工作坊成果亮點

學生團隊成果多元豐富,具備技術可行性與社會價值,具代表性的提案包括:

- 「視障者智慧綠色旅程規劃」:設計針對視障者通勤動線的導引系統,整合語音導航、安全感測與資訊回報功能。

- 「高風險行人區制度設計」:提出「陪行志工時數認證制度」、「陪行員培訓手冊」與「行人安全標準SOP」,以制度創新改善交通弱勢族群的出行安全。

- 「外送員智慧停車解決方案」:針對都市違停問題,開發結合感測器與簡易APP的外送員專用停車格管理系統。

- 「智慧APP介面與模擬平台開發」:部分學生完成初步介面設計與簡易程式碼模擬,展現從概念設計到數位工具實作的能力。

這些成果不僅展現學生對交通問題的關懷與理解,更融合了工程設計與人本精神。參與學生實際動手製作草模、APP介面與功能模擬,提升跨域協作與創新實踐能力。教學團隊指出,此次工作坊結合社會企業導師的引導,讓學生理解科技設計的社會影響力。透過「做中學」與「真實議題導向學習」的教學設計,成功引導學生跳脫單一學科框架,從科技與人文並進的角度探索永續交通的可能性。

活動日期:114/6/12 & 114/6/13

活動名稱:從校園到智慧綠能科學城-東海電機工作坊啟發學生綠色科技創新力

本系於114年6月12日至13日辦理【新工程×苗圃工作坊 - 智能分選:智慧機器人與半導體-創新電子廢棄物回收】,以1日校園工作坊及1日企業參訪形式,為113學年學生學習歷程畫下豐富句點。本次活動結合科技、ESG環境與教育,藉由實作與場域體驗,引導學生深入理解智慧城市、資源循環及ESG永續理念,強化科技應用與永續發展的跨域能力。

工作坊首日聚焦於【電子廢棄物回收】、【半導體元應用】、【智慧感測器應用】及【智慧型機器人】,由電機系與苗圃教師群指導,結合理論課程與實作操作,引導學生完成智慧感測分選原型、資源辨識模組及機器人基礎路徑規劃等成果,展現跨域創新與團隊合作能力。

次日參訪沙崙智慧綠能科學城及長榮大學生態教育中心,學生透過導覽與AR應用認識智慧科技研發、綠能住宅及科研園區,並將工作坊所學對照實務場景,深入理解科技如何促進永續發展與產業應用。

綜觀活動,學生在實作與場域體驗中體會科技對生活與產業的影響,培養從社會議題出發、結合科技解方的創新與解決能力。工作坊達成「科技實踐 × 永續思維 × 跨域合作」目標,期盼學生持續將所學應用於社會,成為推動綠色科技與永續發展的生力軍。